胆道がんは、膵がんとならび、予後不良の疾患といわれています。胆道がんの診断、治療は、膵がんと並び膵臓・胆道グループの最重要課題の1つです。

胆道がんとは

胆道がんは、膵がんとならび、予後不良の疾患といわれています。胆道がんの診断、治療は、膵がんと並び膵臓・胆道グループの最重要課題の1つです。

胆道がんとはどんな病気?

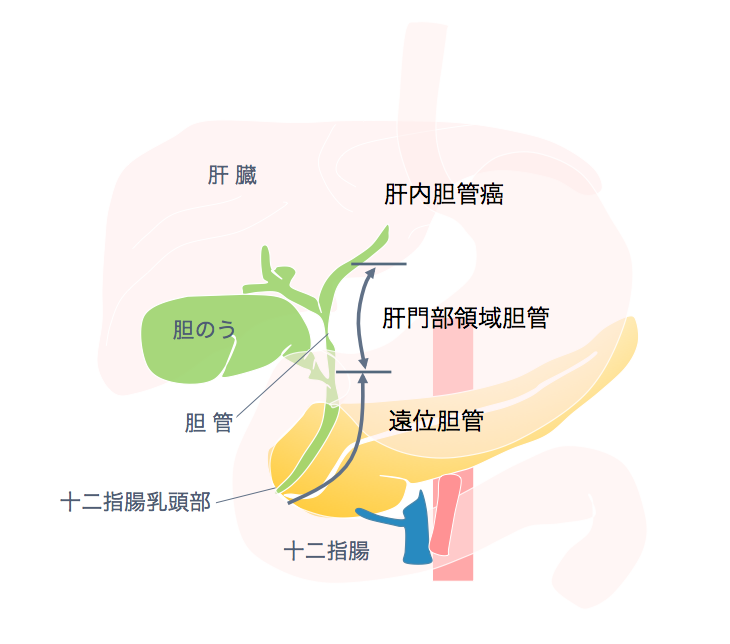

胆道がんは、胆汁を産生、搬送するための胆管の上皮から発生するがんで、発生する部位より、「胆管がん」、「胆のうがん」、「十二指腸乳頭部がん」の3つに分けられます。「胆管がん」は、さらに肝臓内の胆管に発生する「肝内胆管がん」、肝臓の近くに発生する「肝門部胆管がん」、より膵臓がわの「遠位胆管がん」に分けられます。胆道は、肝臓や膵臓、門脈などの重要な臓器や血管に囲まれているため、胆道がんは周囲に容易に浸潤したり、転移を起こしやすいといった特徴があります。

胆道がんにかかりやすい人はどんな人?

胆道がんの発がんには、慢性的な炎症を生じる病気との関連が指摘されています。

- 膵・胆管合流異常症:膵管と胆管は十二指腸への出口付近で1つの管(共通管)になりますが、何らかの原因で合流の仕方が通常より異なった場合、膵液が胆管内へ逆流し、炎症を起こすことが知られています。通常何ら症状を認めないため、MRI検査などで偶然指摘されることがあります。

- 原発性硬化性胆管炎:胆管に炎症を起こす自己免疫が関連した疾患で、胆道がんの合併のハイリスクとして厳重な経過観察が必要です。

- 肝内結石症:肝臓内の胆管の結石が原因で慢性的な胆管の炎症を起こすため、発がんとの関連が指摘されています。

- 胆のうポリープ:胆嚢ポリープが10mm 以上、または、サイズが大きくなっている場合、または大きさにかかわらずポリープの根元がすそ野のように広く広がっている(広基性)の場合、胆嚢がんの頻度が高く、胆嚢摘出が推奨されています。症状のない胆石については、予防的に手術を行う必要はありません。

胆道がんの症状にはどんなものがありますか?

早期にはほとんど症状がありませんが、進行してくると、胆管をふさいで胆汁の流れを妨げるため、黄疸や右上腹部痛、体重減少などの症状が現れます。

- 黄疸:胆道癌の主な症状で、血液中のビリルビンという色素が増えることによる症状です。がんが胆管をふさぐため胆汁の流れが悪くなると血液中のビリルビンが高値となり、眼球や皮膚、尿が黄色っぽくなります。

- 白色便:十二指腸に胆汁が流れないために、便の色が白っぽくなります。

- かゆみ:黄疸に伴い、全身に激しいかゆみを感じることがあります。胆汁中の胆汁酸が血液内に増加することが原因と考えられています。

- 右上腹部痛:胆道の閉塞に細菌の感染がくわわると、胆嚢炎や胆管炎を起こし、腹痛や発熱などを起こすことがあります。また、腫れた胆嚢を触知することがあります。

- 全身倦怠感、食欲不振、体重減少:黄疸や胆管炎などにより、食欲不振から体重減少を来すことがあります。

胆道がんの診断・治療

どんな検査方法がありますか?

主な検査として、血液検査、画像検査(超音波検査、CT検査、MRI検査)、そして、内視鏡による検査を行います。

血液検査

肝機能や炎症の程度、腫瘍マーカー(CA19-9, CEA, DUPAN-2, Span-1)などを調べます。

超音波検

CT検査と同様に最初に行われる検査で、腫瘍の有無や場所、周りへの広がりの程度などを調べます。からだに負担が少ない検査で診断のファーストステップです。

CT検査

がんの診断の中心となる検査です。造影剤を使用し病変の局在及び進展度の診断をします。その他、肺や肝臓、リンパ節や腹膜などへの病変の広がりもチェックできます。

MRI/MRCP検査:

CT検査と同様に断層撮影を行う検査です。X線ではなく強力な磁気を利用した検査法で、胆管の狭窄部位を調べたり、進展度の情報、膵・胆管合流異常の診断を行うことができます。造影CT、MRI検査は胆道がんの診断に欠かせない検査です。

↓ ここからの検査は、診断確定のためのより詳細な検査となります。

直接胆道造影:

内視鏡を胆管内に挿入して詳しく調べる検査です。胆管内腔のがんの進展(表層進展)の程度を評価するのに有効です。その場合以下の2種類の方法があります。

- ERCP(内視鏡的逆行性胆管膵管造影)検査:

内視鏡を使って十二指腸乳頭部(主膵管の十二指腸開口部分)からカテーテルを膵管や胆管に挿入し、造影剤を注入してX線撮影する検査です。CT検査やMRI検査で腫瘤ははっきりしないが、胆管に狭いところがある場合など、ERCPを行い早期の胆管がんが診断できる可能性があります。カテーテルから胆汁や細胞などを採取し、がん細胞の有無を調べます。黄疸がある場合は、検査と同時に胆道ドレナージ処置を行います。

- PTC(経皮系肝胆管造影)検査:

皮膚を通して胆管に直接針を通し、カテーテルを挿入して胆管を造影する検査です。ERCPができない場合などに行います。この管を通して、黄疸の治療を行ったり、ステントを留置することもあります。

EUS(超音波内視鏡)検査

先端に超音波の装置が付いた特殊な内視鏡で、口から挿入し、胃や十二指腸の中から胆管に超音波を当てて観察する検査です。通常の超音波検査より詳しい情報を得ることができます。

進み具合は(病期)はどのように分類されていますか?

がんの進み具合は病期であらわされます。病期は、がんの大きさや浸潤の程度、他の臓器やリンパ節への転移の有無によって、I~IVの4つのステージに分けられます。 胆道がんの進行度分類 胆道癌取扱い規約第6版(日本肝胆膵外科学会)

肝門部領域胆管がんの分類

- T因子

-

- Tis:非浸潤癌

- T1:T1a がんが粘膜層にとどまる

T1b 線維筋層にとどまる - T2:T2a 胆管壁を超えるが他臓器への浸潤はなし

T2b 肝臓への浸潤あり - T3:がんのある部位の門脈・肝動脈の浸潤

- T4:T4a 肝内胆管(2次分枝)まで浸潤

T4b 門脈本幹・動脈への浸潤

N因子

- N0:リンパ節への転移がない

- N1:領域リンパ節への転移あり

M因子

- M0:遠隔転移なし

- M1:遠隔転移あり

進行度分類

胆道癌取扱い規約第6版より抜粋

| ステージ | T因子 | N因子 | M因子 |

|---|---|---|---|

| Stage 0 | Tis | N0 | M0 |

| Stage I | T1 | N0 | M0 |

| Stage II | T2a, T2b | N0 | M0 |

| Stage IIIA | T3 | N | M0 |

| Stage IIIB | T1, T2, T3 | N1 | M0 |

| Stage IVA | T4a, T4b | N0, N1 | M0 |

| Stage IVB | T1-4 | N0-1 | M1 |

胆道がんにはどんな治療法があるの?

胆道がんの治療法には、手術、化学療法、放射線療法、緩和療法などがあり、病期と患者さんの全身状態などを考慮して、患者さんやご家族と相談の上、治療方法を選択します。

胆道がんの手術はどのようなものですか?

胆道がんの治療の第一選択は外科切除で、またがん細胞をすべて取り除く治癒切除が唯一、長期生存を期待しうる治療法であるといわれています。胆道がんに対する外科切除は、50%を超える肝切除や膵臓切除を行う場合が多く、患者さんに与えるストレス(侵襲)は、消化器がんの中で最も大きい手術といえます。切除の範囲、術式の選択については、がんの発生部位、進行度にくわえ、患者さんの全身状態によって選択されます。また、根治的な切除が困難な場合、症状緩和のために手術を行うこともあります。

- 肝門部胆管がん手術

-

肝臓の出口付近の胆管に癌が発生した場合(肝門部領域胆管がん)、がんが主に存在する部位の肝切除に加え、肝外の胆管切除、リンパ節の郭清を行います。

黄疸のある肝門部胆管がんに対する、手術は時に60%~70%の肝臓切除の必要があり(拡大肝右葉切除、三区域切除などの広汎肝切除)、その場合、術後の高ビリルビン血症を中心とした肝機能不全のなどの重篤な合併症が高率に発生します。術後肝機能不全を予防し、手術をより安全に行うために、術前切除する側の肝臓の血管(門脈)を塞栓し、残す側の肝容積を肥大させるために術前門脈枝塞栓術(PTPE)などの術前処置を行っています。

- 膵頭十二指腸切除術

-

遠位胆管がんの場合に行われる手術です。がんを含む遠位胆管、胆嚢、膵頭部、十二指腸、小腸の一部、がんの進展・転移が予想される領域リンパ節をまとめて切除を行います。切除の後、膵臓や胆管、十二指腸を臓器とつなぎ合わせる消化管の再建を行います。場合によっては、がんの進展範囲がより肝臓側に及ぶ頻度が高く、肝臓側の胆管に癌が残ってしまう場合には、肝切除を伴う膵頭十二指腸切除(いわゆるHPD)といわれる手術を行う場合があります。

- 肝切除術

-

肝内の胆管にできたがん(肝内胆管がん)に関しては、がんがある部分の肝臓の切除を行います。肝内胆管がんは、現在、肝細胞がんと同じ取り扱いとなっています。リンパ節郭清をするかどうかは施設によって、意見が分かれていますが、当院では、他の胆道がんと同様に、リンパ節郭清を行いがんの根治を目指しています。

- 緩和手術(バイパス手術)

-

胆管がんの症状の緩和を目的にした手術です。十二指腸が閉塞して食事が通らなくなるのを防ぐため胃と小腸をつなぐバイパス手術や、黄疸が出ないようにするための胆管と小腸をつなぐバイパス術などがあります。

胆のうがんが疑われる場合は、腹腔鏡手術は?

胆のうがんが強く疑われる場合は、原則的に開腹での胆のう摘出術を行います。腹腔鏡下胆嚢摘出術は、低侵襲術式として広く普及し、胆嚢結石症に対しては第一選択となっています。胆嚢がんに腹腔鏡下胆嚢摘出術を行う場合、問題となるのは、胆嚢損傷に伴う腹腔内への胆汁漏出で、操作用の鉗子を入れるポート部分に再発したり(port site recurrence)、腹膜再発を認めることが問題で、その発生率は10-20%と高い割合です。また、通常の腹腔鏡手術では、病変が筋層を越えていれば、切離面にがんが露出したり遺残する可能性が考えられます。胆囊がんが疑われる場合は、原則として開腹での胆のう摘出術を行うことがより安全と考えます。

手術の合併症はどんなものがありますか?

胆道がんに対する手術は、他の消化器がんの外科手術と比較し、切除する臓器が大きく、患者さんに与えるストレス(侵襲)がとても大きい手術の1つです。近年の外科手術手技や周術期の管理方法などの進歩により、胆道がん手術の安全性は高まっていますが、合併症の頻度も40-50%前後と高い手術で、また手術に関連した死亡率2-3%で、他の手術と比較すると高率といえます。

特に、膵臓や胆管の切除断端から胆汁や膵液が漏れることで起こる「胆汁漏」、「膵瘻」は、出血や腹腔内膿瘍などの重篤な感染症を起こしやすく、時に重篤な症状へ発展する注意を要する合併症です。胆道癌における肝切除の範囲は、50%以上を超える大量肝切除となることが多く、またリンパ節郭清なども加わるため、術後の肝不全の発生も問題となります。

手術の主な合併症

| 胆管がん手術に特に関連のある合併症 | ほかの消化器疾患でも起こる合併症 |

|---|---|

| 胆汁、膵液の漏れ(胆汁漏、膵漏) | 肺炎、胸水 |

| 出血(術中、術後) | 腸閉塞 |

| 腹腔内膿瘍 | 血栓性の合併症 ー下肢静脈血栓、肺血栓塞栓症(エコノミークラス症候群) |

| 胃内容排泄遅延 | 食欲不振 |

| 肝膿瘍 | 体重減少 |

| 門脈血栓症 | |

| 胆管炎 | |

| 下痢 | |

| 糖尿病 |

胆道がんの外科治療の安全性向上のために

当科における胆道がん手術は、年間10例程度行っています。がんの局所制御の確実性に関して言えばやはり外科切除が第一との観点から、治癒切除が可能と判断された症例は積極的に手術適応としています。より安全に肝切除を行うために、術前門脈塞栓術(PTPE)などの処置を行い術後の肝不全の予防を行います。また、胆道がんの患者さんは栄養状態が不良なことが多く、成分栄養剤や高力価消化酵素剤を導入し、早い段階から栄養状態の改善を試みています。より安全な周術期管理を目指して、入院から退院までの一連の流れを示したクリニカルパスを導入しており、出来るだけ早く社会復帰できるように心がけています。術前の呼吸器訓練や口腔機能管理を行い、術後の感染症に起因する合併症の予防に取り組んでいます。

胆道がんの化学療法・放射線療法

胆道がんの化学療法とは?

手術ですべてのがんがとり切れないと判断された場合(切除不能胆道がん)は、抗がん剤がファーストチョイスの治療になります。また、再発があったときや、手術後の再発予防のために化学療法は行われます。科学的には有効性が示されていませんが、手術前に化学療法を行い腫瘍が小さくなった段階で手術を行う術前化学療法を行うこともあります。

胆道がんに適応がある抗がん剤はいくつかありますが、ゲムシタビン、シスプラチン、テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム(TS-1)などがあります。どの治療を行うかは、患者さんの状態を考慮して行いますが、世界的に多く使用されて、ファーストチョイスとなるのは、ゲムシタビンとシスプラチンの併用療法(GC療法)で、科学的にその有効性が示されています(ABC試験)。

胆道がんに適応のある代表的な抗がん剤

( )内は商品名です

- ゲムシタビン(ジェムザール)

- シスプラチン

- テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム(ティーエスワン)

胆道がんの放射線療法とは?

放射線療法は、放射線を用いてがん細胞の増殖を抑える治療です。ただし、胆道がんを放射線療法単独で根治することは難しく、延命(姑息的治療)あるいはステントの開存性の維持、減黄、疼痛緩和(対症的治療)のために行われます。

外来化学療法について

抗がん剤による化学療法は、入院して治療する場合と、外来で通院しながら治療を受ける場合(外来化学療法)があります。胆道がんの化学療法は、通常、外来通院をしながら治療を受ける外来化学療法を行います。普段と変わらず日常生活を続け、仕事や家事と治療を両立させることができます。投与スケジュールは病状や患者さんの状態により決まります。ゲムシタビンとシスプラチンを併用するGC療法の場合、シスプラチンにより腎障害を予防するためにより多くの点滴が必要になります。吐き気なども起こりやすい化学療法で、その対策を行います。1回にかかる治療の所要時間は、約5時間程度、必要です。

外来化学療法の流れ

副作用、体調、採血結果の確認

- 採血検査

- 診 察

- 化学療法

化学療法の副作用にはどんなものがありますか?

抗がん剤は、がん細胞だけでなく正常な細胞にも影響を与えるため、副作用が現れることがあります。副作用の症状や程度は、抗がん剤の種類によって異なり、個人差もあります。抗がん剤の副作用には、自覚症状のある副作用と、自覚症状がほとんどなく検査で分かる副作用があります。薬の効果や副作用、患者さんの全身状態をみて慎重に治療は行いますが、何か異常や違和感がある場合は医師やスタッフにご相談ください。

自覚症状のある副作用

よくある副作用として、発熱や全身倦怠感、吐き気・嘔吐、食欲不振、口内炎、下痢、便秘、脱毛などがあります。これらの症状の多くは、骨髄や口腔粘膜、消化管粘膜、毛根などの分裂が盛んな細胞が、抗がん剤によってダメージを受けるために現れます。特に、シスプラチンによる吐き気や、嘔吐などの消化器症状に注意が必要です。

検査で分かる副作用

抗がん剤は、血液細胞を作る働きをしている骨髄中の造血細胞にも影響を与えます。そのため、白血球数や赤血球数、血小板数などが減少し、感染症や貧血、出血などが起こりやすくなります。また、肝機能障害など採血でしかわからない副作用が出ることがあります。外来受診時には、投与前に採血検査を行います。検査結果によっては、抗がん剤の投与を見合わせたり、薬の量を減量して化学療法を行う場合があります。シスプラチンによる腎障害の発現に注意が必要です。

- 抗がん剤による治療

-

抗がん剤による治療は、あまり無理をしすぎて、途中で中断するよりは、元気な状態で長期間続けていくことが大切です。副作用が強く表れた場合は、抗がん剤を減量したり、投与を延期したりして回復を待ちます。症状がつらいときは我慢せず、スタッフにご相談ください。

緩和療法とは?

病期や治療に伴う肉体的及び精神的な苦痛を和らげるための治療です。病状が進行し、痛みが現れた場合は、その程度に応じて鎮痛薬の投与を行い痛みのコントロールを行います。当院では、安心して治療を行っていただくために、医療用麻薬(モルヒネやフェンタニルなど)の使用も含め、できるだけ早い段階から痛みへの治療に取り組んでいます。患者さんによっては、麻薬の使用に抵抗があるかもしれませんが、正しく使えばとても良い薬で、痛みをとることで患者さんの元気が回復し、治療効果も上がると考えます。

- 精神的に不安になったら…

-

病気になると、不安やいらだち、絶望、孤独感などの精神的な負担を伴います。また、抗がん剤や手術による生活面での不安や、医療費の負担など、様々な心へのストレスが発生します。患者さんが元気で、病気と向かい合う気持ちがあってこそ、がんの治療は可能となります。当院ではがんに対する積極的な治療はもちろん、緩和治療を並行して行い、医師、看護師、薬剤師や患者さんのケアをサポートする専門の部門(患者相談支援センター)が連携してチーム医療に取り組んでいます。精神的につらいときは、一人で抱え込まず、ご家族やチーム医療のスタッフにご相談ください。

最後に

胆道がんは、膵がんとならび消化器がんのなかでもっとも治りにくいがんといわれます。治療方法の開発がなかなか進まない理由として、患者さんの数が少ないことが挙げられます。術前診断の向上や化学療法に関する科学的なデータも少ないながらも徐々に明らかになっています。また、手術手技や周術期管理も向上しており、より安全で根治性の高い手術が行われ、またこれまで切除不能といわれてきた患者さんも手術ができる時代になってきました。

胆道がん手術は、大量肝切除になることが多く、患者さんに与えるストレス(侵襲)も非常に大きいといえます。外科治療は、胆道がんに対する唯一根治できる治療といえます。術前迅速な検査、肝機能改善のための減黄処置を行い、安全で確実にがんを切除する手術を目指しています。切除後は、術後補助化学療法をはじめとする集学的な治療に積極的に取り組んでおり、さらなる治療成績の向上に努めています。

患者さんやご家族の方々は、とても不安な気持ちで治療に臨まれていることと思います。膵臓・胆道グループでは、安心して難治の肝胆膵領域がんを克服していただくために、スタッフが一丸となり、最新の知見を習得し、患者さんにとって最善の治療を追求しています。